日本哲学を形作った六冊の本 (6 books that shaped Japanese philosophy)

西田幾多郎記念哲学館

住所 石川県かほく市内日角井1

Big Think の 2024 年 4 月 11 日号に、"6 books that shaped Japanese philosophy" という興味深い論文が掲載された。

日本の哲学に影響を与えた六冊の本

筆者の B.D.E Hyde が、日本の哲学に影響を与えたと考える 6 冊の本とは、次の通りである。

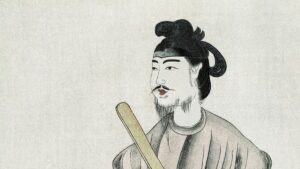

- 聖徳太子の『十七条の憲法』(604年)

- 『古事記』 (712 年)

- 『日本書紀』 (720 年)

- 空海の『秘密曼荼羅十住心論』 (830 年)

- 新渡戸稲造の『武士道』 (1899 年)

- 西田幾多郎の『善の研究』 (1911 年)

聖徳太子の『十七条の憲法』

聖徳太子の『十七条の憲法』については、次のような解釈を B.D.E Hyde はしている。

The Shōtoku Constitution was (allegedly) written at a time when Japan had just come out of a civil war where the dispute was partly one between Buddhism and the native animistic spirituality called Shintō. Rather than siding with one of these religions, the Shōtoku Constitution combines both together, asserting the importance of Buddhist religiosity and respect for Shintō principles.

(訳) 伝えられるところによれば、聖徳太子の『十七条の憲法』は、仏教と神道と呼ばれる土着のアニミズム精神との論争があった日本が内乱からちょうど抜け出たころに書かれたようだ。聖徳太子の『十七条の憲法』は、これらの宗教のどちらかを支持するというよりは、仏教信仰の重要性と神道への敬意を擁護しつつ、二つの宗教を結び付けている。

空海の『秘密曼荼羅十住心論』

空海の『秘密曼荼羅十住心論』については、次のように論じられているが、この本は現代では一般的な日本人が読むことはないであろう。この著書は、人の心理状態を 10 段階に分けて整理・解説したもので、それぞれに当時の代表的な思想(第 4 段階以降が、初期仏教や大乗仏教)を配置することによって、仏教全体の体系的整理・解説を行っている。第 9 段階目までの顕教に対し、10 段階目を言語伝達が不可能な密教と位置づけ、人間の心の到達できる最高の境地としている。

In his Treatise on the Secret Mandala of the Ten States of Mind, he ranks ten mindsets that correspond to different philosophies, with Confucianism near the bottom, Buddhism further up, and esoteric Buddhism at the very top.

(訳) 空海は『秘密曼荼羅十住心論』の中で、異なった哲学と対応する 10 個の思考態度をランク付けして、儒教を最低の位置に置き、仏教はその上に置き、真言仏教を最高位に置いている。

空海は自分の唱道する真言仏教が最高であると自画自賛しているのである。

西田幾多郎の哲学

最近、このブログの筆者は、西田幾多郎の哲学に興味を持っているので、最後に西田幾多郎の『善の研究』に触れた箇所を見てみよう。

It was Nishida Kitarō who fathered modern Japanese philosophy by Japanizing this new intellectual import: A Zen Buddhist, he synthesized European philosophy (particularly German idealism) with Zen. The chief result was the concept of “absolute nothingness,” and it was around this concept that the Kyoto School — Japan’s most prominent contribution to world philosophy — was formed.

(訳) この新しい西洋から来た知を日本化して、現代日本哲学の父となったのは、西田幾多郎であった。禅僧でもあった西田幾多郎は、ヨーロッパ哲学 (特に ドイツ観念主義) と 禅を統合した。その重要な結果は、「絶対無」という観念であった。世界哲学に対して日本のもっとも傑出した貢献を行った京都学派が形成されたのは、この観念をめぐったものであった。

人は考えることによって、全体を細部に分け、世界を二元論に還元してしまう。日本の哲学は「絶対無」を提唱するが、それをどのように達成するかが問題である。

By thinking — that is, intellectualizing — we chop absolute nothingness into bits and pieces to make the world dualistic, which is not how the world is. How to reach this state of absolute nothingness was one of the principal questions around which modern Japanese philosophy was organized.

(訳) 思考することによって、すなわち、知性を働かすことによって、私たちは無を切り刻み、世界を二元論の世界にしてしまう。これが世界の現状である。絶対無にどのようにして到達するかが、現代日本哲学が取り組んでいる主要な問題の一つである。

日本の哲学には、禅の影響が強いとは常に言われていたことであるが。西田哲学の絶対無という言葉には、禅のエッセンスが入り込んでいるのは間違いない。

西田哲学と福岡伸一

最後に、西田哲学の難解な用語であり中心的思考である「絶対矛盾的自己同一」を生物学者の福岡伸一が説明している文章をあげておこう。

全体 (一) から要素 (多) へ、そして要素から全体へと言う互いに相反する反応 (矛盾) は、生命にあっては、常に同時的・対抗的に起こっている。西田のいうところの「逆限定」といってよい。これが、絶え間なく増大するエントロピーの流れの中にあって秩序をかろうじて維持するしくみであり、自己を保つ方法 (自己同一) である。これが生命を生命たらしめるもっとも重要な特性であり、生命の定義といいうる。わたしはこれを動的平衡と呼ぶ。つまり動的平衡は、絶対矛盾的自己同一と同義的な概念だとみなせる。『福岡伸一、西田哲学を読む―生命をめぐる思索の旅』(明石書店)

福岡伸一の「絶対矛盾的自己同一」の説明が、私には一番分かりやすかった。