日本の哲学の父―聖徳太子 (Prince Shōtoku, the Father of Japanese Philosophy)

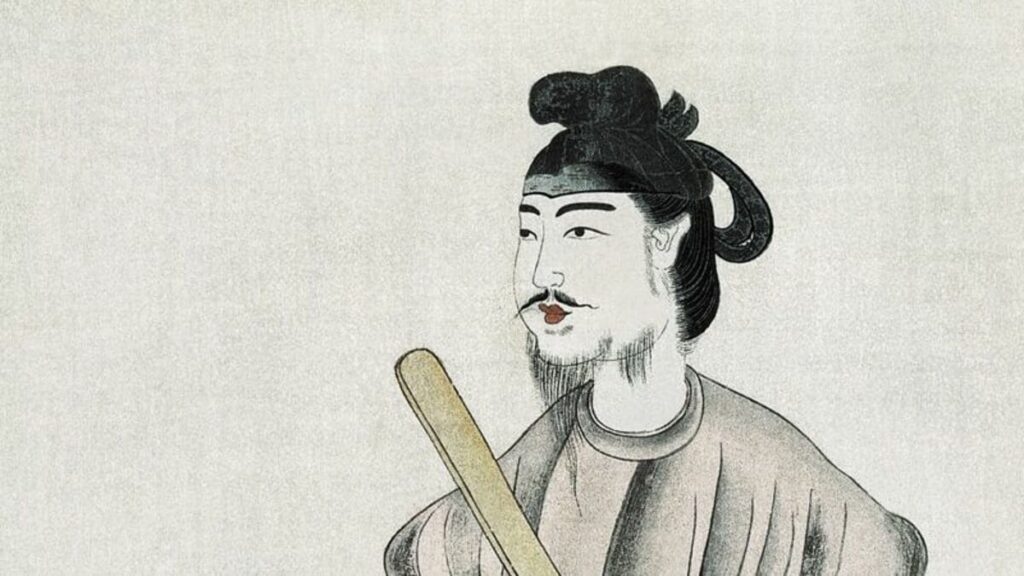

聖徳太子 (574-622) 「官位十二階」「憲法十七条を」制定し、遣隋使を派遣した (絵は「東洋オンライン」より)

Philosophy Now という雑誌の 2023 年 10-11 月号に、聖徳太子が「日本哲学の父」という論文が掲載されていた。

日本では聖徳太子は有名な人物であるが、海外の研究者が聖徳太子を取り上げているのは珍しいので、このブログで取り扱うことにした。

聖徳太子の生涯と中央集権国家

聖徳太子は、生年 574 年、没年 622 年であり、7 世紀初頭に活躍した人物である。604 年に彼は十七条憲法を定めて、豪族勢力を抑え、中央集権国家を目指した。

この論文では、聖徳太子を仏教の父、日本哲学の父と位置付けている。仏教を保護したので、仏教の父と呼べるが、日本哲学の父と呼ぶのは、寡聞ながら初めて耳にする言葉である。

The hagiography about him is so thickly layered that it’s difficult to reach historical reality. There was even a cult of the prince that formed around the Middle Ages. Of course, he was a man like any other; but maybe a little wiser than the rest. In fact, he was a statesman and something of a political philosopher, who would be immortalized as the father of the Japanese state, the father of Japanese Buddhism, and the father of Japanese philosophy.

(訳) 聖徳太子に関する伝記は、史実にたどり着くのが難しいほど厚く重ね塗りされている。 中世頃には太子信仰さえもあった。 勿論、彼は他の者と変わらない人間であった。 しかし、多分他の人よりも少し賢明であった。 実際、彼は、日本国家の父、日本仏教の父、日本哲学の父として不朽の名誉を得るであろう政治家でありちょっとした政治哲学者であった。

聖徳太子の和の精神と中国の儒教

聖徳太子が定めたとされる十七条憲法には、「和」の精神が強調されているが、これは中国の儒教からの影響が強い。また聖徳太子には帝国主義の傾向があると、筆者は論じている。

The notion of harmony is the only ideal directly asserted by Shōtoku in the Constitution, but there are a number of other principles to be found within it, implicitly. Imperialism is one of them. The purpose of the document was probably to cement the imperial authority of the Soga, and there are many articles in it which smack of imperialism. For example, the third says that “When you receive the Imperial commands, fail not scrupulously to obey them”; and the twelfth says that “In a country there are not two lords; the people have not two masters.” Here we undoubtedly see the Confucian idea of ‘the mandate of heaven’ at work. We might also see in it the Shintō belief in the emperor as divine and the imperial family as descended from the gods. In any case, the Shōtoku Constitution made it clear that the emperor was inferior to none.

(訳) 和の観念は、聖徳太子が憲法で直接主張した唯一の理想であるが、その中に暗黙のうちに、多くの他の原則が見出される。 帝国主義もその一つだ。 この文書の目的は、おそらく蘇我の皇権を確固たるものにすることであり、帝国主義を匂わせる条項が数多くある。 例えば、三番目は「皇帝の命令を受けたら、必ずきちんと従うこと」と言っている。 第 12 章には、「一国には二人の主はいない。民には二人の主人がいない」。 ここには、儒教の「天命」という考え方が働いているのが見て取れる。 また、天皇は神であり、皇室は神の子孫であるという神道の信仰もそこに見られるかもしれない。 いずれにせよ、聖徳太子の憲法は、天皇が誰にも劣らないことを明らかにした。

聖徳太子を日本哲学の父とする論拠

この論文の最後に、聖徳太子が日本哲学の父と呼ぶ根拠を、筆者の B.V.E. Hyde が論じている。

There was no other significant written philosophical activity in Japan until the Buddhist monks Saichō and Kūkai (who was supposedly Shōtoku’s reincarnation) brought esoteric Tendai and Shingon Buddhism to Japan from China at the beginning of the ninth century. But both the alleged authorship of the Constitution by the prince in the seventh century and its possible forgery by imperial propagandists in the eighth century predate them. So whether or not he existed, the syncretic precedent set by Prince Shōtoku or his inventors was the seed out of which fourteen hundred years of Japanese philosophy grew.

(訳) 9 世紀初頭に、僧侶である最澄と空海 (聖徳太子の生まれ変わりとされる) が、密教の天台宗と真言宗を日本に持ち込むまで、日本には他に重要な哲学的活動はなかった。しかし、7 世紀に聖徳太子が憲法を起草したとされる出来事も、8 世紀に帝国のプロパガンダによってでっち上げられたという可能性も、最澄や空海以前に存在している。ですから、聖徳太子が実在していようといまいと、彼や彼を作り上げた人たちが打ち立てた諸説統合的な先例は、1400 年にわたる日本哲学が育つ種となった。

聖徳太子が日本哲学の父であると定義するには、まだ多くの議論が必要であると思われるが、B.V.E. Hyde の論旨は納得させられる。因みに、B.V.E. Hyde は東洋哲学に深い造詣をもつ哲学者である。