英語のネイティブ・スピーカーとは (What is a Native-Speaker of English?)

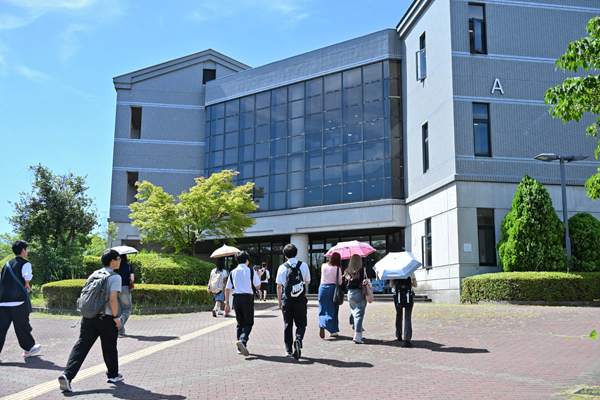

大阪教育大学 大阪府柏原市旭ヶ丘4丁目698番地の1 1949年大学設置

英語のネイティブ・スピーカーの意味を、このブログの作成者は、それほど真剣に考えたことはなかった。ただ、「生まれて最初に英語に接し習得した人」と漠然と考えていた。ところが、2016 年実施の大阪教育大学の英語入試問題は、この問題を真っ向から取り上げている本を英語問題に採用している。

この英文の筆者は、Sandra Lee McKay という方で、専門は「社会言語学」、「国際語としての英語教育」である。現在はサンフランシスコ州立大学名誉教授である。

'a native speaker of English' の様々な解釈

'a native speaker of English' には様々な解釈があり、ある人は 'English must be the first language learned' (英語が最初に学んだ言語の人)、またある人は 'to be a native speaker involves the continued use of English in that person's life' (英語のネイティブ・スピーカーとは、その人の生活で英語を絶えず使うことが伴う人である)、さらに別の人は、'being a native speaker assumes a high level of competence in English' (英語のネイティブ・スピーカーは、高度な英語能力を当然のこととされる)。

Sandra Lee McKay は必ずしも英語能力が 'a native speaker of English' とは関係ないと考えている。それは英語能力がそれほど高くない人が、ネイティブ・スピーカーと言われる人にいるからである。それに高い英語運用能力がネイティブ・スピーカーの要件とすれば、'through personal motivation and education' (個人の動機や自己教育) で英語の能力を獲得した人は、どのように分類すればよいのかと、彼女は疑問を投げかけている。

Ben Ramptonの解釈

最後にイギリスの言語学者 Ben Rampton の考えを紹介して、英語のネイティブ・スピーカーの定義の曖昧性を強調する。Ben Rampton は有名な言語学者で、1976 年にヨーク大学で学位を取り、1987 年にロンドン大学で博士号を取得している。現在は King's College London の教授である。

In addition, as just pointed out above, not all individuals who learn a language from birth are necessarily fluent speakers. Most importantly for Rampton, since membership in a group can change over time, one can change one's native language.

(訳) さらに上記で指摘されたように、生まれた時からある言語を学ぶすべての人が流暢な話し手となるとはかぎらない。ランプトンにとって、もっとも重要なことは、ある集団の一員であることは時間が経つとともに、変わる可能性があり、人の母語も変化する可能性がある。

英語が生涯母語である人ばかりとは限らないことになる。この事象は日本では考えにくいが、多くの他の国と接しているヨーロッパなどでは起こりうるかもしれない。

市川力氏の助言

母語と外国語の問題に触れたから、以前に読んで感銘を受けた本を紹介したい。それは市川力の『子供に英語を教えるな』(中央公論新社、2004年) である。市川力はその本の中で「セミリンガル」という言葉を用いて、母語も外国語も中途半端な不幸を人間を表現している。そしてまずは母語の基礎をしっかりすることをアドバイスしている。

「せっかくアメリカに来たのだから、子供に英語を身に付けさせないで帰るのはもったいない」と安易に発言する親が多かった。しかし、それは、大人の自分勝手な発想に過ぎない。英語を身に付けながら、日本語を維持することは並大抵のことではない。比較的低年齢からアメリカに来ているのに英語力の伸びが芳しくない場合や、日本でもあまり読書習慣がなく、豊かな日本語体験があったとは言えない場合、英語も日本語も両方ともセミリンガル状態になる可能性が高いので、まずは母語である日本語の力を養う指導に重点を置くべきであろう。(市川力『子供に英語を教えるな』)

母語も外国語も一生研鑽して、深めていかなければならないことは、改めて真剣に考えるべき課題であろう。