英語の起源と特徴 (The Origin and Characteristics of the English Language)

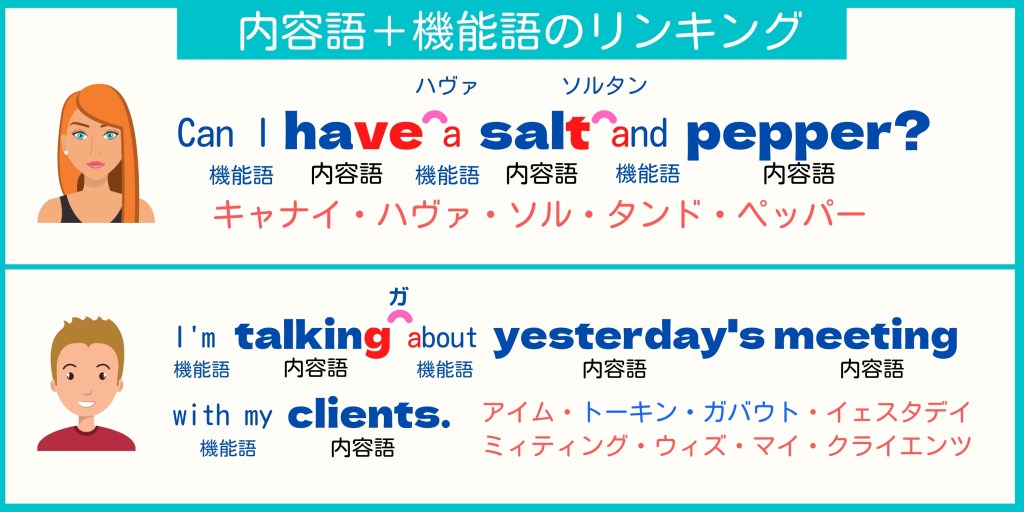

内容語と機能語の連結 (Aloha English英会話より)

英語の起源と語形変化

英語はインド・ヨーロッパ語族 (the Indo-European family of languages) に属する言語である。インド・ヨーロッパ語族とは、インドからヨーロッパにかけて分布している言語の総称である。インド・ヨーロッパ語族は、先史時代 (文献的資料の存在しない時代) において、1 つの共通言語 (印欧祖語―Proto-Indo-European) から派生したものと考えられている。

形態的には、屈折語 (語形変化がある) であることが特徴。屈折 (inflection) とは、名詞の性・数・格や動詞の時制を表すために形を変えることであるが、特に、動詞の屈折は活用 (conjugation)、名詞・形容詞の屈折のことを曲用 (declension) と言う。

印欧祖語は、約 5,000 年前 (紀元前約 3000 年) に、東南ヨーロッパの平原をさまよっていた遊牧民 (nomads) によって使用されていた。印欧祖語から派生したゲルマン語は、3 つの地域グループに分けられる。東ゲルマン語 (East Germanic) {ゴート語は消滅}、北ゲルマン語 (North Germanic) {デンマーク語、スエーデン語、ノルウエー語 、アイスランド語} 、西ゲルマン語 (West Germanic) {英語、ドイツ語、オランダ語}であり、英語は西ゲルマン語のグループに入る。英語と密接な関係があるドイツ語は、英語よりも屈折変化 (語形変化) を多く残している。

現代英語は、屈折 (語形変化) より機能語 (function words) を多く用いているが (analytic language) 、印欧祖語は屈折を多用する言語である (synthetic language) 。英語は「分析的言語」と呼ばれ、語形変化が単純で、文法的関係を主として機能語や語順 (word order) であらわす。一方、ラテン語などは「総合的言語」と呼ばれ、語形変化によって文法関係をあらわす。

機能語について

機能語とは、助動詞、冠詞、指示詞、前置詞、接続詞のことである。英語は機能語をたくさん用いることによって、語形変化を少なくした言語と言える。この数千年の間に、英語は、サンスクリット語 (Sanskrit)、ギリシャ語 (Greek)、ラテン語 (Latin)、ロシア語 (Russian)、ドイツ語 (German) のような語形変化をする言語から、中国語 (Chinese) やベトナム語 (Vietnamese) のような語形変化をしない言語に変化していった。

例えば、ドイツ語では “man” の変化は 5 つあり、中国語では 1 つであるが、英語ではその中間で 4 つある。それは、man、man’s、men、men’s である。英語では、名詞、代名詞、動詞のみが屈折をし、指示詞 (this, these, that, those) を除いて形容詞は屈折する。語尾の -er、-est は屈折ではなく、接尾辞 (suffix) として考えられている。

英語は、形容詞が語形変化をしないヨーロッパ言語の中で唯一の言語であり、the tall man, the tall woman と言う。スペイン語では、el hombre alto, la mujer alta となって形容詞が屈折する。動詞に関して言えば、ride という英語は 5 つの形しかない。ride, rides, rode, riding, ridden である。しかし古英語 (Old English) の ridan は 13 個、ドイツ語の reiten は 16 個も変化がある。

英語の特徴

語形変化の単純化の他に、英語には 2 つの基本的な特徴があり、それは機能の柔軟性 (flexibility of function) と語彙の開放性 (openness of vocabulary) である。

まず「機能の柔軟性」から説明すると、機能の柔軟性は、語形変化が減少した結果、この 500 年の間に発達した。以前は形の違いで名詞と動詞を区別していたが、現在では 1 つの形で名詞と動詞の両方に用いることが多い。例えば、plan a table (テーブルの設計をする)、table a plan (図面をテーブルに置く)、book a place (あるところを予約する)、place a book (本を置く)、lift a thumb (親指を挙げる)、thumb a lift (車に乗せてくれるよう親指を立てる) などと、名詞と動詞を同じ形で用いることができる。他のインド・ヨーロッパ語では、スカンディナビア語を除いて、名詞と動詞は決して形が同じではありません。それは動詞と名詞では異なった語尾変化が必要だからである。

英語では、代名詞 (pronoun)、形容詞 (adjective)、副詞 (adverb) の語形が、名詞 (noun) としても機能する。形容詞や副詞は動詞として、名詞、代名詞、副詞は形容詞としても機能する。例えば、英語では、"the Frankfurt Book Fair" と言うことができるが、ドイツ語では、地名には接尾辞 (-er) を付け、限定する語句と名詞は複合語として一緒にしなければならないので、"Frankfurt Buchmesse" なる。一方フランス語では、2 つの前置詞を使用して句を構成する必要があり、"Foire du Livre de Francfort" となる。言い換えれば、英語はかなり自由がきくということである。

また英語では、複数名詞を修飾語句として用いることも可能で、例えば、” wages board” と “sports editor" のように使える。また "prices and incomes policy" とか "parks and gardens committee" とか複数名詞を並べて使える。

「語彙の開放性」とは、英語が他の言語から自由に言葉を借入したり、合成語 (compounds) や派生語 (derivatives) を作ることが可能なことを指す。英語は新しい物や考えに名称を与える時、他の言語をそのまま、あるいは少し変形して使う。

また、英語は古典ギリシャ語から科学用語を作る。例えば、entropy (無秩序に向かうほどエントロピーは増大する) や ion (1791 年から 1867 年まで生きた Michael Faraday が電解実験の際、電極に向かって「移動する」ものを発見し命名したもの) などがそうである。