『ヘンリー五世』のフランス語 (The French Language in "Henry V")

ヘンリー五世を演じるローレンス・オリビエ (1944 年に封切された『ヘンリー五世』より)

シェイクスピア作品である『ヘンリー五世』 (1599 年) の大きな特徴の一つは、フランス語の多用である。それはフランス語を多用することによって、フランス語 (あるいはフランス語が象徴するもの) を権力の中に取り込むためである。ヘンリー五世が築こうとしている政権は、フランス語が象徴するものを、政権内部に取り込むことによって、より確固たる基礎を持つことになる。

男性性と女性性の統合

フランス王シャルル六世 (Charles VI, 1368-1422) の娘であるキャサリン (Catherine of France, 1401-1437) は、侍女であるアリス (Alice) の助けを借りて、英語を覚えようとする。その滑稽な英語学習の場面が、ハーフラー (Harfleur) の戦いの直後に置かれていることは、注目すべき事実であろう。この時点からイギリスは、フランスを本格的に侵食し始め、この劇の最後の場面で、ヘンリー五世とキャサリンとの婚約によって、イギリスによるフランス征服は完了することになる。

この時、フランスという国家は、キャサリンの肉体と同化され、征服される対象として捉えられている。何故なら、彼女が侍女アリスから英語を習っている時、卑猥な言葉が出てきて(“Le foot, et le count?” (III.iv.52)) 、男性による女性の肉体的征服が暗示されるからである。この事実は、ヘンリー五世のハーフラー城前での演説の内容が、象徴的にキャサリンの英語学習の中に表現されていたことを暗示している。男性的なイングランドは、女性性を象徴するフランスを統合することによって、より高い次元の国家へと昇華していく。

“If not—why, in a moment look to see

The blind and bloody soldier with foul hand

[Defile] the locks of your shrill-shrieking daughters ….” (III.iii.33-5)

(訳) さもないと、一瞬ののちには向こう見ずで無鉄砲な兵士が、血に汚れた手で、泣き叫ぶ娘たちの前髪をつかんで犯す)

サリカ法典の果たす役割

男性性と女性性が統合するイメージは、サリカ法典 (Lex Salic) の取り扱いの中にも見られる。サリカ法典とは、現在のベルギーに建国したサリ系フランク族の慣習法を成文化したもので、ゲルマン諸部族法典中,最古の代表的法典で,かつゲルマン属特有の要素を、最も強く保有していると言われる。この法律は、女性の血統を、王位継承者から外すことが、主な目的であるが、フランスはこれを利用して、ヘンリー五世 (と代々のイギリス王) をフランスの王位継承者として認めない。

英国の年代記を編纂したホリンシェッド (Holinshed ? -?1580) の Chronicles (1578年) では、カンタベリー大司教が「教会法」(教会の土地を王のものにするという法案) という法律の成立を妨げるという目的のために、ヘンリー五世にフランス王位継承権があることを鏤々と述べるが、シェイクスピアの作品『ヘンリー五世』では、ヘンリーがサリカ法典を「公平に、また神の御心に照らして」” justly and religiously” (I.ii.10) 調査して報告するよう大司教に依頼している。

『ヘンリー五世』とサリカ法典

理想的な王を描こうとするシェイクスピアにとって、材源をこのように変更することは、当然なことであろう。ローレンス・オリビエ (Lawrence Olivier, 1907-1989) の映画『ヘンリー五世』 (1944 年封切) では、この場面は滑稽に描かれており、このブログの作成者がイギリス留学の時に見た、1997 年の 「王立シェイクスピア劇団」 (Royal Shakespeare Company) による『ヘンリー五世』の上演では省略されていた。シェイクスピア研究家のジョフリー・ブロー (Geoffrey Bullough、1901-1982) は、この場面の重要性を明確に論じているが、『ヘンリー五世』に登場するカンタベリー大司教が、サリカ法典について解説する一幕二場は、女性性と男性性との統合的イメージという観点からは、必要欠くべからざるものである。

サリカ法典は、象徴的に女性との決別を目指しているが、『ヘンリー五世』の作品は、それとは反対に女性との結合を、象徴的に示す作品であると考えられる。何故なら、女性を排除するサリカ法典に反対して、ヘンリー五世はフランス国の王位継承権を主張し、フランス王女キャサリンと結婚することによって、フランスの象徴する女性イメージを、彼とイングランドの中に取り込んでしまうからである。

フランス語多用のもう一つの目的

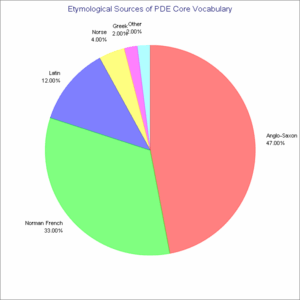

『ヘンリー五世』におけるフランス語多用のもう一つの目的は、国内の矛盾・葛藤を他国 (この場合はフランス) に向けさせ、イギリス国内の言語の多様性に象徴される差異から目を逸らし、イングランドの統一的イメージを作るのに積極的な働きをさせることである。すなわち、英語の多様性を、この劇で呈示したシェイクスピアは、フランス語を多用することによって、その差異を打ち消そうとしているのである。

そのような傾向は、アジャンクールの戦い (Battle of Agincourt, 1415 年) で最高点に達し、その戦いの後、また差異の世界に舞い戻ることは、前に述べた通りである。それゆえフランスの征服は、イングランド統一の絶対必要条件となる。ヘンリー五世がこの劇の二幕二場で、「フランスの王にならなければ、イギリスの王になれない」 (“No king of England, if not king of France!” (II.ii.193)) といった言葉は、このような状況を背景にして考えれば、もっと深い意味を獲得してくるように思われる。