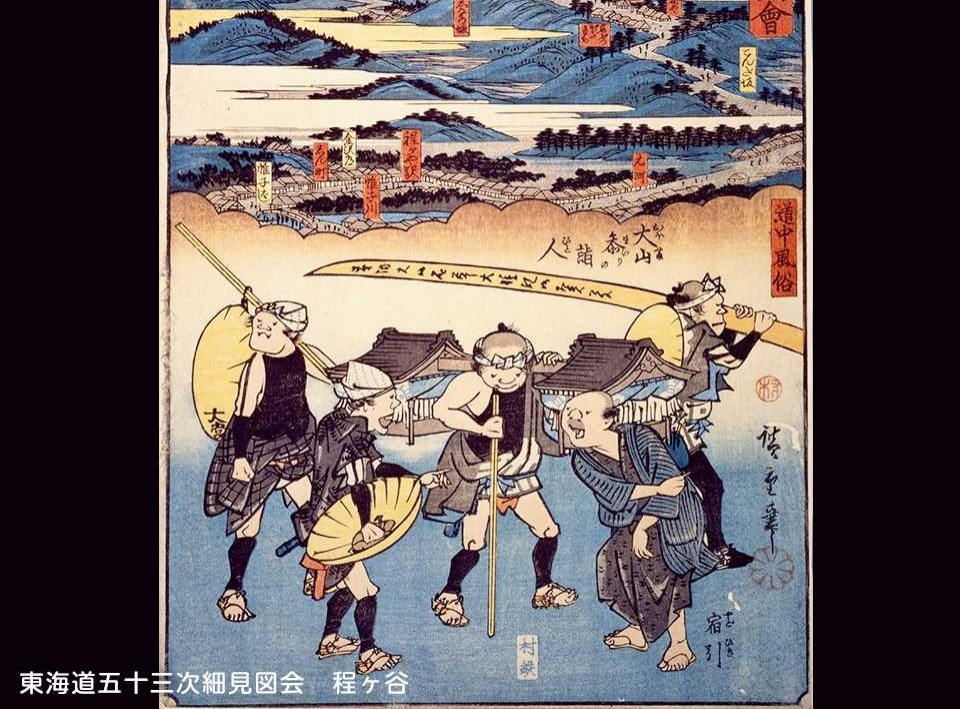

17世紀と18世紀の日本文化 (Japanese Culture in the 17th and 18th Century)

江戸庶民の信仰と行楽の地 (文化庁所蔵)

早稲田大学と慶應義塾大学の英語入試問題

2020 年に実施された早稲田大学 (文学部) の英語入試問題の中に、17 世紀から 18 世紀にかけての日本文化を論じている英文がある。早稲田大学の英語入試問題は、受験生に様々な英文を読ませて、彼らの読解力を計測したいようである。一方、慶応義塾大学 (文学部) の入試問題は、たった一つの英語の長文 (問題用紙 5 枚) をあげて、それについて多角的に受験生に質問をしている。どちらが良いかは言えないが、慶應義塾大学の入試形式は、受験生とその英文の相性で、その長文が分かりやすいと思う学生と、取っ付きにくいと思う学生に分かれるであろう。

早稲田大学英語入試問題の英文の趣旨は、17 世紀の初めの都会文化は、武士階級の文化であったが、それがだんだん市民階級の文化に変貌し、18 世紀の後半には、男性の文人と家族的なコネがない女性でさえも、文人に近い境地を目指すことができるようになった、というものである。

当時の文化について、一つ驚いた文章は、次のようなものである。

17世紀に多くの出版社が創設された

More than seven hundred publishing companies were founded in Kyoto alone during the seventeenth century.

(訳) 17世紀の間に、京都だけで700以上の出版社が創設された。

それもそのはずで、印刷技術は発展し、ほとんどの日本人は読み書きができたからである。また具体的に「700 以上」と数字をあげたことで、その説得力が増している。

受験生にとって難しい英文解釈

受験生にとって難しいと思われる英文を挙げてみると、

Patronage of the arts by commoners made them the dominant arbiters of urban taste and culture, and representations of women and men, sexuality, and gender in printed and staged works of art not only reflected the values of merchants and artisans but also helped to frame them.

"arbiter" はこの場合「決定者」である。他には「仲裁人、調停者」という意味があるが、コンテキストから考えて「決定者」と訳したほうがよい。” gender” は「社会的・文化的に見た性別」であるから、前の "sexuality"と対比的に用いられていることになる。

上記の英文を訳してみると、「一般市民による芸術の保護は、都市の趣向と文化を彼らが決めるようにした。そして印刷や舞台上の芸術作品おいてされる、女性と男性、性的関心や性別の表現は、商人と芸術家たちの価値観を反映しているばかりではなく、価値観を形作ることにも寄与していた」となる。

江戸文化の担い手の中心が、17 世紀から18 世紀にかけて、武士から一般市民に移動したことを明確に述べている。

英語入試問題の問いは、この英文の要約として正しい英文を、四つの選択肢から選択するものであるが、相当内容を理解しないと答えることは難しい。受験生の英文読解力を見るには適した問題である。