日本の哲学 (Japanese Philosophy)

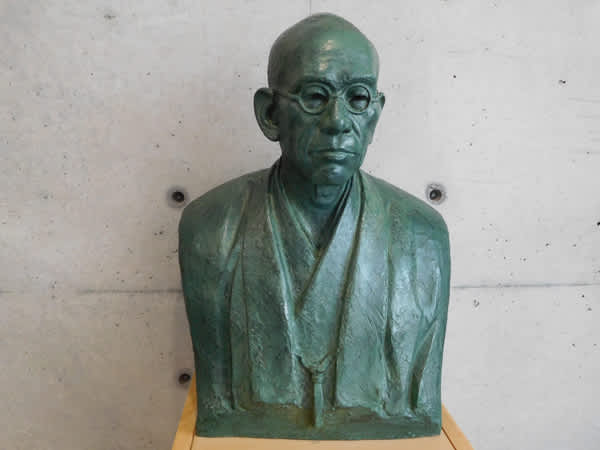

西田幾多郎 (1870-1945) 哲学者 1911 年に「善の研究」を刊行 (写真の像は西田幾多郎記念哲学館所蔵)

2023 年 10 月 10 日発刊の Big Think に「日本哲学というものがあるだろうか?」 (Is there such a thing as “Japanese philosophy”?) という衝撃的なタイトルの評論を見た。これまで当然のように、日本にも哲学は存在すると信じていたが、意表をついたタイトルに惹かれて思わず最後まで読んでしまった。

未開の土地には哲学は存在しない?

西洋の人々が、植民地には哲学はないと思った理由は、植民地は哲学という言葉が存在しないことと、哲学はあまりにも高貴なものなので、未開の土地の人々には理解できないであろう、と推測したからである。ヨーロッパからアジアに来た人々は、ヨーロッパ以外に哲学があることを想像できなかったようだ。

When Europe colonized the world and came across foreign systems of thought, they denied that it was philosophy because, firstly, the natives did not have a word for philosophy, so because they could not identify themselves as philosophers, they weren’t philosophers; secondly, philosophy was just too great and noble a thing to suggest that mere colonies could have it, and to equate the mighty intellectual history of Europe with that of some unknown backwater simply would not do. European colonizers were just too arrogant and ignorant to even begin to consider that there might be philosophy outside of Europe.

(訳) ヨーロッパが世界を植民地化し、外国の思想体系に出くわしたとき、彼らはそれが哲学であることを否定した。なぜなら、第一に、原住民は哲学を表す言葉を持たなかったので、彼らは自分たちを哲学者として認識することができなかったので、彼らは哲学者ではなかった。 第二に、植民地にすぎない国が、哲学を持つことができるとほのめかすには、哲学はあまりにも偉大で高貴なものであり、ヨーロッパの強大な知的歴史を未知の僻地の歴史と同一視することは、まったくできないであろう。 ヨーロッパの植民者たちは、あまりにも傲慢で無知で、ヨーロッパの外に哲学があるかもしれないと考えることさえできなかった。

この評論では、日本の場合には、ヨーロッパから一度も植民地化されていないが、哲学はそれほど称賛すべきものと考えていなかったし、神道や仏教なども存在しており、日本人は外国人嫌いになっていった、と論じている。

However, not only were they never colonized by the West, the Japanese also never saw philosophy as an accolade or some kind of demonstration of intellectual equality. When the door to Japan was kicked open at the end of the 19th century, the Japanese had to modernize at an astonishing rate and therefore wanted the West’s technology―that is, their weapons―but they didn’t want anything to do with Western culture, which they eschewed in a great burst of national pride that even turned quite insidious (that is, xenophobic) in the 20th century with the ultranationalist ideology of State Shintō. So, far from idolizing Western culture, the Japanese actually vilified it.

(訳) しかしながら、日本人は西洋の植民地に一度もなったこともなく、哲学を称賛すべきもの、知的には西洋と同等であるという立証とは見なさなかった。19 世紀末に日本への門が開かれたとき、日本人は驚異的な速度で近代化しなければならず、したがって西洋の技術―すなわち武器―を欲したが、西洋文化には関わりたくなかった。彼らは大きな国民的誇りの爆発の中で西洋文化を避け、それは 20 世紀には国家神道の極端なナショナリズム思想とともにかなり攻撃的(つまりは外国人嫌い)な形にまでなった。したがって、日本人は西洋文化を崇拝するどころか、実際には非難した。

日本人特有の哲学

ドイツの哲学者ニーチェ (Friedrich Wilhelm Nietzche, 1844-1900) は、「ギリシャ人が偉いところは、これまでの知的財産の上にさらに思考を続けていったことだ」と語っているが、それと同じように、日本人も外国の哲学の模倣ばかりではなく、日本人特有の哲学を作り出す努力をしている。下記の文中に登場する田中大堂 (1868年-1932年、早稲田大学教授) は、明治から大正にかけて、早稲田大学で教鞭をとった哲学教授であるが、プラグマティズムを基礎にして、日本の哲学を発展させた人物である。

What the Greeks did that was so admirable, he says, was “to pick up the spear and throw it onward from the point where others had left it.” This is a point also made by philosopher Tanaka Ōdō who says that, though it may at first glance seem that Japan has only imitated foreign philosophical traditions, these foreign countries, just like Japan, have also had to make efforts for practical and aesthetic reasons to modify and transform mythologies, histories, customs, and systems of government formed in completely different lands.

(訳) ギリシア人がやったことで、とても立派だったのは、「槍を拾い上げて、他の人が置いていったところから前方に投げた」ことだと、ニーチェは言う。これは、哲学者の田中甕堂も指摘している点である。彼は言うには、日本が一見すると外国の哲学的伝統を単に模倣してきたように見えるかもしれないが、これらの外国の国々も日本と同様に、全く異なる土地で形成された神話、歴史、習慣、統治制度を、実利的および美的な理由から修正・変容させる努力をしてきた。

日本に哲学が存在しないのではなく、哲学の考えが西洋中心であるから、西洋には日本の哲学が見えてこないというところが、この評論の結論である。仏教や儒教、神道の影響を強く受けた日本の哲学は、西洋の哲学と異なっているが、日本独自の哲学を発展させていることになる。

西田幾多郎の『善の研究』

日本には当然のことながら哲学は存在し、哲学者も存在する。数多い哲学者の中でも、『善の研究』を著した西田幾多郎 (1870年-1945年、京都大学教授) が有名である。ブリタニカ国際大百科事典の西田幾多郎の項目には、簡潔明瞭に彼の哲学の要点をまとめているので引用しておきたい。「その軌跡は東洋の形而上学的原理である絶対的無を論理化することによって、有を原理とするヨーロッパ哲学を超克、包含する過程であった」

禅の伝統を有する日本は、絶対的無とヨーロッパの有の哲学を対比して、日本独自の哲学を発展させたことになる。西田哲学については、最近『福岡伸一、西田哲学を読む』 (明石書店、2017 年) を読んで感銘を受けた。すべて分かるまで再読、再再読しなければならないが、残り少ない人生に潤いをもたらす書物である。