親と子の関係 (The Parent-child Relationship)

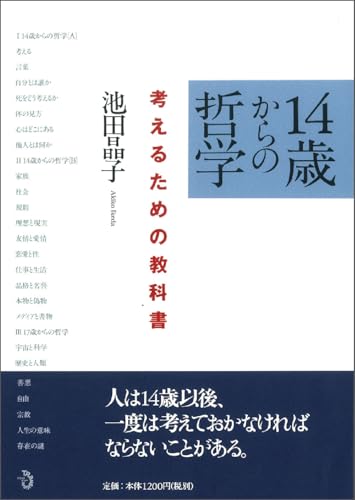

池田晶子著 『14歳からの哲学ー考えるための教科書』 株式会社トランスビュー発刊

先日、以前収集した研究資料を見返していたら、ジェイムズ一世 (1566-625) と王妃アン (1574-1619) の養育理念がまったく異なっているという、シェイクスピア研究家の言葉を見つけた。周知のように、ジェイムズ一世は、エリザベス一世の死後、イングランド王になった人物であり、王妃のアンはデンマーク王家からジェイムズ一世に嫁いできた女性である。

ジェイムズ一世の養育

久しぶりに読んだシェイクスピア研究家とは、 David M. Bergeron のことであるが、彼は著書 Royal Family, Royal Lovers—King James of England and Scotland (University of Missouri Press, 1991) の中で、ジェイムズ一世とアン王妃の養育の考え方の差異を、次のように述べている。

He apparently had no other models or ideas about the nurturing of children. Anne, on the other hand, possessed other ideas, having herself experienced genuine family life. She and James fought over the issue of Henry's rearing for a decade. To be denied care and nurture of her child shocked and angered Anne.

(訳) 明らかに、ジェイムズ一世は、子供の養育について、他の模範となるようなものを持たなかった。一方、アンは彼とは異なる考えを持ち、彼女自身、本物の家庭生活を経験していた。子供の世話や養育を否定されて、アンはショックを受け、怒りに燃えた。

ジェイムズ一世は、貴族の子供の育て方に慣れていたので、子供に対してそれほど愛情を注ぐことななかった。イギリスの歴史学者 Lawrence Stone は、The Family, Sex and Marriage (Harper and Row Publishers, 1977) の中で、当時の親と子供の関係について、次のように論じている。

Children were often neglected, brutally treated, and even killed: many adults treated each other with suspicion and hostility; affect was low, and hard to find.

(訳) 子供たちはしばしば無視され、粗暴に扱われ、殺されもした。多くの大人は、疑惑と敵意で子供たちを扱った。愛情は乏しく、愛情を見つけることは困難であった。

ジェイムズ一世は、子供たちに関しては、当時のイングランドの状況に合わせただけである。ただ、王妃のアンは故郷のデンマークで、愛情深い家庭に育ったので、イギリスの現状を知ってショックを受けたのだ。

子供に対する関心が薄い

他のシェイクスピア研究家 Barbara L. Estrin も、The Raven and the Lark (Bucknell University Press, 1985) の中で、次のように論じて、当時の子供に関する状況を述べている。

The easiest way to cope with the malignancy the child represents is to pretend, by casting him out to others, that he does not exist.

(訳) 子供が表現する悪に対抗するもっとも簡単な方法は、他人に預けて、子供はいないかのように見せかけることだ。

このような時代に育った子供は、不幸としか言いようがない。さすがに、現代の子供たちは、両親から愛情深く養育されていると思われる。

しかし、今の親子関係には別な危機を散見する。それはあまりにも子供にかまけて、子供の正常な発展を阻害することである。その病巣は、両親が子供を所有物と看做すことから始まる。両親は子供を自分の思い通りにしようとして、子供をがんじがらめの状態にしてしまう。

池田晶子氏の親子関係についての考察

哲学者の池田晶子氏は、親子関係について卓見を述べている。惜しいことに、池田晶子氏は、若年で亡くなったが、もっと生きておられれば、さぞや活躍されたことであろう。若年で亡くなったが、その著書は、今でも再販を重ねているようである。

池田晶子氏は、或る人格を持って、この世に存在しているのは、奇跡としか言いようがなく、親子としてこの世に存在する奇跡を大切にしなさいと説く。少し長くなるが、現代人にとって重要な言葉なので、ここに引用しておく。

「あえて言いますが、親子の間で素直になれないというのは、たぶんに親のせいであります。親が、自分は子供の親であり、子供は自分の子供なのだと思い込んでいるからです。何を当たり前なことを言っているかというと、『出会いの奇跡』の奇跡性を打ち消してしまうのは、親が子を自分の制作、だから自分の所有物だと錯覚しているからなのです」池田晶子『暮らしの哲学』 (毎日新聞社、2007 年)、217頁

「我々、それぞれが寄る辺なき魂として、この無辺際の宇宙の中で、どこから来てどこへ行くのかを全然知らない。自分がある人格としてこの世に存在しているなんて理解不能の事態であって、なるほどたまたまある親の腹から生まれたけれども、その親だって本当は、自分が誰であるかを知らないわけです。それが、どういうわけだか、人はある人の腹の中に宿り、親子となる。数十年間かの親子の縁を結ぶことになるのですが、その前後、無辺際の宇宙の中で、互いに互いが誰であるのか、完全に闇のうちに沈んでいます。つかのまの出会いの時間と、そして別れてどこへやら、これは本当に驚くべきことだと思いませんか」218頁

味わうべき深い言葉だと思う。晩年に、池田晶子氏のような哲学者に遭遇したことを、幸せと感じているこの頃である。