シェイクスピアの歴史劇における親子関係―特に父と息子をめぐって― (The Parent-Child Relationship in Shakespeare's Histories)

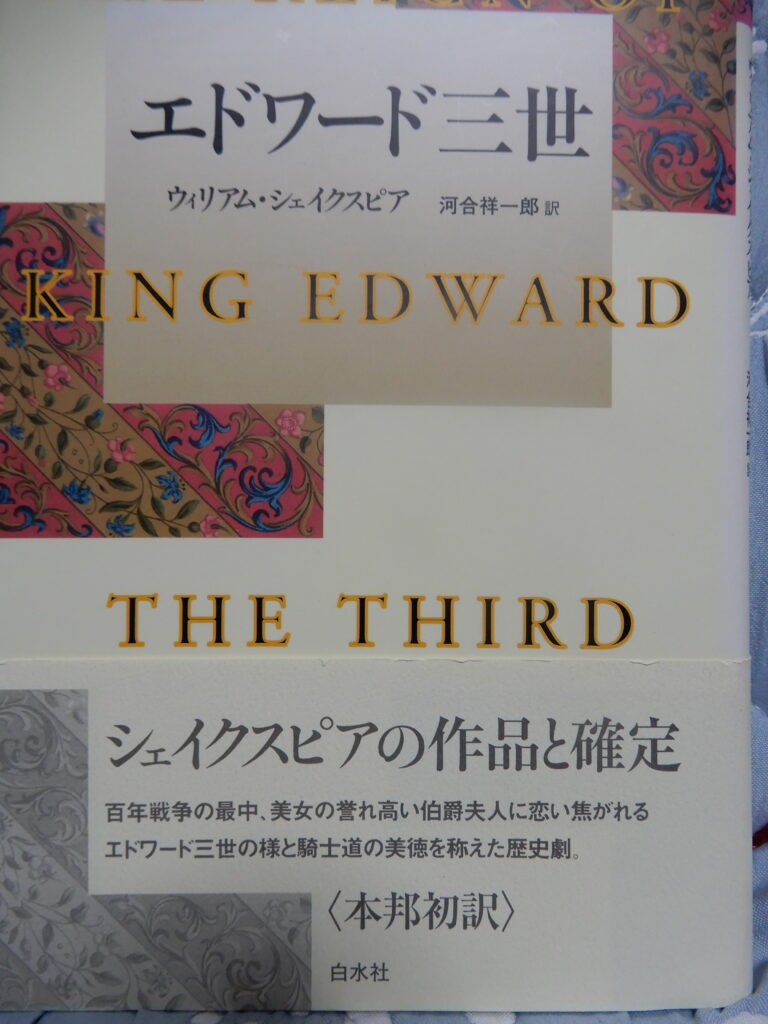

河合祥一郎氏の『エドワード三世』の日本語訳

I 様々な親子関係

シェイクスピアの歴史劇には、様々な親子関係が存在する。『ヘンリー四世』の王と息子ハリー、『ヘンリー六世』第1部のトルボット親子などがある (ヘンリー六世と王子の関係もあるが、そこには焦点が合っていないので、本論文では論じないことにする)。本論文では、『エドワード三世』の親子関係も、他の歴史劇の親子と同列に論じることにする。河合祥一郎氏によれば、同作品はほとんどシェイクスピア作品であるとのことである。三つの異なる親子関係の描写研究を通じて、『エドワード三世』がシェイクスピアの作品であることが証明可能かどうかを論じることが、本論文の目的である。

他のジャンルの劇では、親子関係は希薄である。例えば、悲劇に分類される『ハムレット』では、先王である父親は亡霊として登場し、ハムレットの行為を諌めるのは、母親ガートルードを苦しめている時だけである。ロマンス劇の『シンベリン』では、息子たちは幼い時にさらわれ、ウェールズで育てられる。親の役割は他の登場人物が果たすことになる。同じくロマンス劇の『テンペスト』では、親と娘は魔術使いと清純な娘で、その間に教えや伝統の授受は見受けられない。歴史劇の親子関係だけは、他のジャンルの劇より、濃厚に描かれていると思われる。

例えば、トルボット親子は戦場で二人とも死ぬが、お互いに相手が生き延びることを願う。父親は息子に生きて復讐をしてほしいと言うが、息子のジョンは名誉を重んじて、父親を生かそうとする。お互いを思う気持ちは純粋なもので、おそらく多くの観客の涙を誘ったことであろう。トルボット親子の場合は、息子が先に死んで、親がそのあとを追う。武人としてのトルボット親子にとって、「如何に死ぬか」が重要な問題となってくる。卑怯な死に方さえしなければ、死は甘受される。この親子は、死についての感想はほとんど述べないが、トルボットは息子ジョンの死を見て、

Thou antic death, which laugh’st us here to scorn,

Anon from thy insulting tyranny,

Coupled in bonds of perpetuity,

Two Talbots, winged, through the lither sky

In thy despite shall scape mortality. (IV.iv.130-134)

(訳) 道化師の死神の奴、ここにいる我々を軽蔑して笑っているな。

すぐにお前の無礼な専制から逃れて

永遠と言う絆に結ばれて

トルボット親子は、羽根を得て、しなやかな天を通り

お前のことをものともせず、不死の世界に入るであろう。

ここには武人らしく、死についての瞑想ではなく、死に対する挑戦がある。死そのものについての思いはないが、それは武人らしくないと判断して、シェイクスピアは封印したのであろう。

II 『ヘンリー四世』の親子関係

ヘンリー四世とハリーの親子関係は、王とその後継者であるので、より複雑な感情が混ざり合っている。トルボット親子は武人であるから、政治的な配慮をすることはない。だが、王権という重しがあるため、ヘンリー四世親子は、どことなくぎこちなく打ち解けることはない。ヘンリー四世は、ホッツパーのような息子がほしいと思い、ホッツパーの父親であるノーサンバランド伯爵をうらやましいと思っている。何故なら、武人の鏡として世間で評判のホッツパーのほうが、放蕩息子のハリーよりも王位にふさわしいと、彼は思っているからである。

Yea, there thou makest me sad, and makest me sin

In envy that my Lord Northumberland

Should be the father to so blest a son―

A son who is the theme of honour’s tongue,

Amongst a grove the very straightest plant,

Who is sweet Fortune’s minion and her pride―

Whilst I by looking on the praise of him

See riot and dishonour stain the brow

Of my young Harry. (I.i.77-85)

(訳) 実に、そこで私は悲しくなり、嫉妬の罪を犯す、

ノーサバランド伯がホッツパーという

恵まれた父であることに。

名誉ある人々の口の端にのぼり、

さながら、木立の中で、まっすぐに伸びた木、

芳しい運命の寵児であり誇りの息子。

それにひきかえ、彼の称賛を見ながら、

放埓と不名誉が、わが息子ハリーの

額を汚しているのを、私は見ている。

これはヘンリー六世の王子に対する考えであるが、王子の片面しか見ていないことがすぐ明らかになる。観客は熱しやすく女性蔑視のホッツパーを、王としてふさわしくないことを見抜いている。またあまりにも名誉ばかり追求するので、フォルスタッフから「名誉とは何だ、言葉だ」と喝破される。ホッツパーが王位に就くには、もっと柔軟な思考が必要であろう。一方、ハリーに対しては、王位にふさわしい人物として成長する王子として、観客は見ている。シェイクスピアも、その印象を強くするために伏線を貼っている。ハリーは、次のように自分の将来像を観客に明かす。

So, when this loose behavior I throw off

And pay the debt I never promised,

By how much better than my word I am,

By so much shall I falsify men's hopes;

And like bright metal on a sullen ground,

My reformation, glittering o'er my fault,

Shall show more goodly and attract more eyes

Than that which hath no foil to set it off.

I’ll so offend, to make offence a skill;

Redeeming time when men think least I will. (I.ii.168-177)

(訳) だから、この放埓な行いをやめ、

払うと約束していない借金を払えば、

私はどれほど言葉以上の好漢となり、

どれほど人々の期待を良い意味で裏切るであろう。

暗い地の上にある輝く王冠のように、

罪の上に輝く私の改心は、

より立派に、より多くの人々の目を引くであろう、

引き立たせる「引き立て役」がないよりは。

戦略として、罪を犯していこう。まったく期待されないときに改心しよう。

ハリー王子は人々がもっとも期待しないときに、人格を変えることを宣言する。リチャード二世を殺害して王位についたヘンリー四世は、子供のハリーのために苦労するように運命づけられているようだ。

ヘンリー四世の親子関係は、『ヘンリー四世』第2部で、王が死ぬときに濃厚なものとなる。ハリーはヘンリー四世が死んだと思って王冠を奪うが、そのような軽率な行為をする王子に向かって、ヘンリー四世は父親として最期の説教をする。それは外征の勧めである。

So thou the garland wear’st successively,

Yet, though thou stand’st more sure than I could do,

Thou art not firm enough, since griefs are green;

And all my friends, which thou must make thy friends,

Have but their stings and teeth newly ta’en out;

By whose fell working I was first advanced

And by whose power I well might lodge a fear

To be again displaced: which to avoid,

I cut them off; and had a purpose now

To lead out many to the Holy Land,

Lest rest and lying still might make them look

Too near unto my state. Therefore, my Harry,

Be it thy course to busy giddy minds

With foreign quarrels; that action, hence borne out,

May waste the memory of the former days. (IV.ii.329-343)

(訳) だからお前は正当な王として王冠をかぶる。

しかし、私より強固な基盤に立つことになるが、

十分ではない、悲しみがまだ癒えていないからだ。

お前も味方につける必要があるが、私のすべての味方は、

反抗の針や歯は抜かれたばかりだ。

それらの恐ろしい働きで、私は最初王位を得た、

そして、同じ力で、もう一度廃位されるという

怖れを抱いたのだ。それを避けるために、

臣下を殺したり、今では聖地へ多くの臣下を

引き連れていこうという計画を練った、

安息と静かにしていることが、彼らに

私の地位をおびやかすことがないように。だからハリーよ、

落ち着きのない心を外征でいっぱいにすることを

これからの方針とするがよい。その行為は、異国でされるので、

昔の記憶は消滅するかもしれない。

不平不満を抱いている貴族・豪族の目をそらすには、外征が一番よいと、死んでいく父親ヘンリー四世は息子のハリーに忠告する。この後に扱うエドワード三世が始めた100年戦争を、もう一度蒸し返すことを勧めているのである。ヘンリー五世となったハリー王子は、父親の勧めを忠実に実行して、フランスの王位継承権を要求する。その経緯はシェイクスピアの作品『ヘンリー五世』の中に詳しく描かれている。

III 『エドワード三世』の親子関係

『エドワード三世』の親子関係は、上に述べた二組の親子とは趣を異にする。エドワード三世は王子(黒太子)を試すような行動をする。ライオンが千尋の谷に子供を落として、その度量を試しているかのようである。三幕五場で王子が敵に取り囲まれたとき、オードリーが助けに行こうとすると、 “Audley, content. I will not have a man, / On pain of death, sent forth to succor him.” (III.iv.45-46)と言って、王子を助けに行こうとしない。その真意をエドワード三世は、次のように説明する。

Let Edward be delivered by our hands,

And still, in danger, he’ll expect the like;

But if himself, himself redeem from thence

He will have vanquished, cheerful, death and fear,

And ever after dread their force no more

Than if they were but babes or captive slaves. (III.iv.61-66)

(訳) 息子エドワードを我々の手で救えば、

これからも危険に陥ると、同じことを期待するだろう。

しかし、もし自分で自分を窮地から救えば、

楽しく、死と恐怖を克服するであろう。

そして、この後、敵が赤ん坊か奴隷のように

恐れることはないであろう。

エドワード三世の立場は、黒太子が将来の王としてふさわしいかどうか、また現在の状況がどのように将来影響を与えるか、を冷静に判断しようとしている。決して、自己の感情に溺れていない。第 I 節で論じたトルボット親子の場合、二人とも死んでいく武人であるから、将来のことはあまり考えない。ただお互いの身を心配しあい、死への瞑想もなかった。第 II 節で論じたヘンリー四世の親子は、リチャード二世殺害のために、イングランド国内の政冶が不安定になり、貴族たちの不満をそらすために、ハル王子に海外遠征を勧める。ヘンリー四世は、ハル王子が将来不安なく政治をしていくための技術を伝授していると言える。彼自身は、聖地への憧れが強く、死への不安が常に付きまとっていた。エドワード三世は、王として冷静に何の感情も交えずに、王子を観察している点で、前者二つの親子関係より、王位に就いている人物としてふさわしい。三つの親子関係はすべて環境が違っているので、一概に言えないが、エドワード三世の親子が一番王家としてふさわしい印象を観客は受ける。

さらに死への決意を黒太子は披露する。歴史劇の中に死への瞑想がようやく入り込んできたのである。ヘンリー五世はアジンコートの戦いの前に、死を強く意識するが、黒太子ほど死への覚悟を述べない。黒太子は死への思いを次のように語る。

I will not give a penny for a life,

Nor half a halfpenny to shun grim death,

Since for to live is but to seek to die,

And dying but beginning of new life.

Let come the hour when he that rules it will!

To live or die I hold indifferent. (IV.iv.157-162)

(訳) わたしは命など少しも大切に思っていないし、

いかめしい死を避けようとさえ思わぬ。

生きることは、死のうとすることにすぎないのだから。

そして死は、新たな生の始まりにすぎない。

時を操る神の御心のままにその時を待つのみだ。

生きようが死のうが、どうでもよいことだ。

(この部分の翻訳は、河合祥一郎訳『エドワード三世』(白水社、2004年) から拝借した。

河合祥一郎氏の名文を味わってほしい。

IV 緊張する状況での親子関係

当然、劇中の親子関係は、日常生活の親子関係とは異なっている。前者の親子関係がはるかに緊張を伴っていることは当然である。トルボット親子は、緊張が極度に高まった戦場で、お互いの気持ちをさらけ出す。ヘンリー四世とハルは、王権をめぐって内面的な争いを繰り広げる。王が死ぬ前に王冠を奪うハル王子の行動は、王権の危険性を表現している。エドワード三世も息子の勇気を戦場で試している。このような親子関係は、日常生活では見られるものではない。緊張する状況で展開される親子関係は、正直な気持ちを表現することが多い。

エドワード三世の親子関係こそ、王としての親の態度にふさわしい。王子は将来王位を継ぐ人間であるから、並みの人間では困るので、厳しい状況の中でも落ち着いた行動が取れる人物こそ王位継承者にふさわしい。黒太子は見事その試験を通過したことになる。

最近では、『エドワード三世』はほとんどシェイクスピアの作品であると考えられている。そのために1997 年出版の『リバーサイド・シェイクスピア全集』(ケンブリッジ大学出版)の中にも所収されているし、1998 年にケンブリッジ・シェイクスピアとして『エドワード三世』が出版されている。これら二つの出版物で、すぐにこの作品をシェイクスピアの作品と考えるのは、早計かもしれないが、上記三つの親子関係を並べて考えてみると、『エドワード三世』の親子関係が、親子の心理的争い、王子への試験、死への瞑想などを含んでおり、重層的な構造となっているので、シェイクスピアの作品と認めることは可能であると思われる。